Impulse zur Fastenzeit 2025

Die Fastenzeit, die auch als österliche Bußzeit bezeichnet wird, beginnt mit dem Aschermittwoch. In Erinnerung an den 40-tägigen entbehrungsreichen Aufenthalt Jesu in der Wüste, bereiten wir Christen uns in dieser Zeit auf das Osterfest vor. Getragen ist die Zeit von der Hoffnung, dass uns an Ostern neues Leben geschenkt wird.

Diese Zeit lädt ein, zur Ruhe zu kommen und

zu reflektieren, was uns wirklich wichtig ist im Leben. Sie ruft uns auf,

bewusst auf das zu verzichten, was uns vom Wesentlichen ablenkt.

Sie regt dazu an, darüber nachzudenken, wie wir unsere Welt im Kleinen wie im Großen positiv gestalten und prägen können und dies in die Tat umzusetzen.

In diesem Jahr begleitet uns ein Fenster der Christkönigkirche in Borken durch die Fastenzeit.

Es zeigt die sieben Sakramente.

Jeden Sonntag werden wir ein Sakrament vorstellen, einen Impuls dazu in Papierform in den Kirchen auslegen und dann auch hier veröffentlichen.

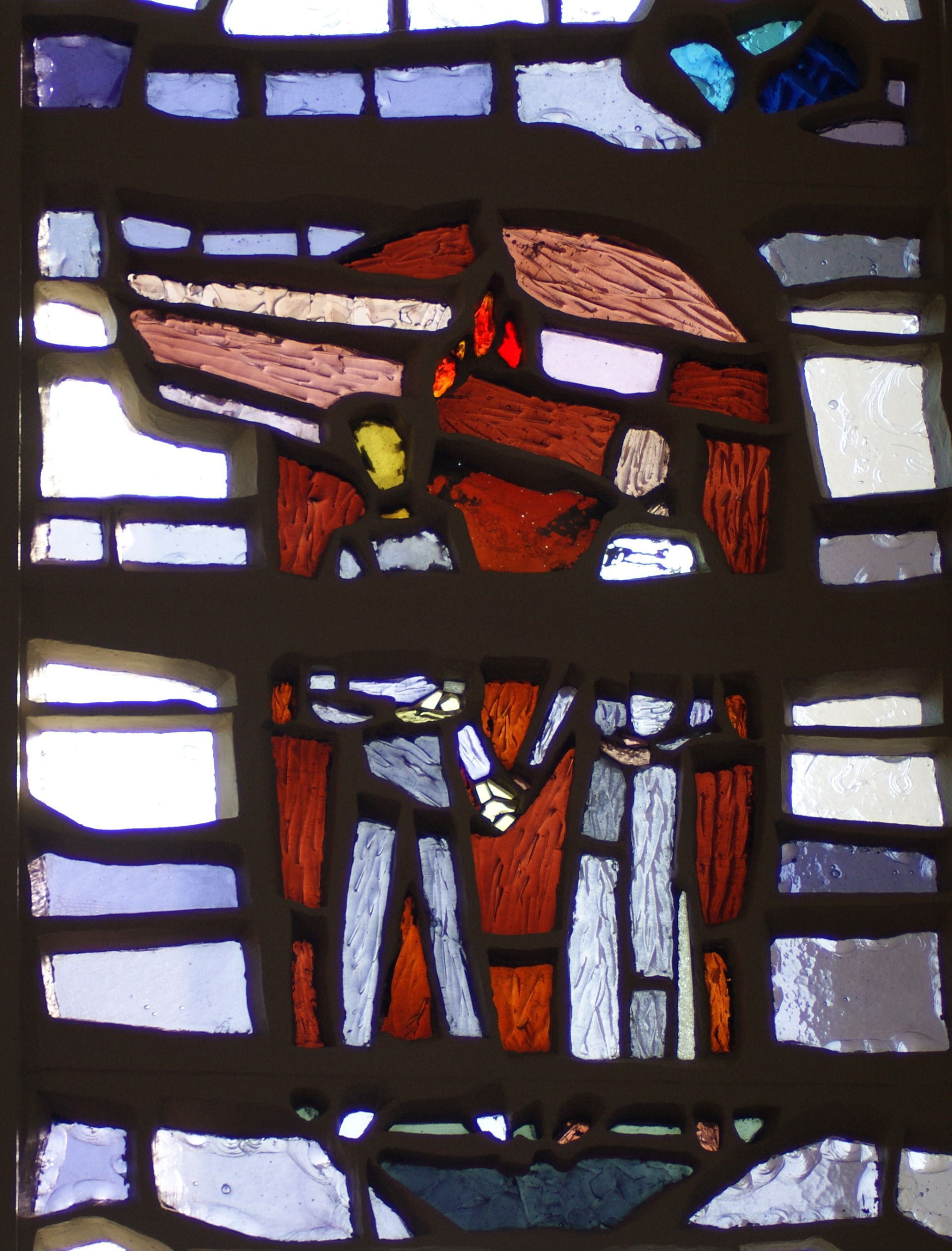

Krankensalbung

Das Sakrament der Krankensalbung wird in der Aufzählung der

sieben Sakramente der katholischen Kirche als letztes

genannt. Es wurde und wird oft mit dem Sterben verknüpft. Tief, zu tief

eingeprägt hat sich die bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil gebrauchte

Formulierung „Letzte Ölung“. Das Konzil hat diese ungute Verknüpfung der

Krankensalbung mit dem Sterben aufgehoben. Die Krankensalbung ist ein Sakrament

der Stärkung. Sie kann z.B. vor einer schweren Operation gespendet werden oder

in Zeiten körperlicher oder seelischer Schwäche und Krankheit. Die

Krankensalbung ersetzt keine medizinische oder therapeutische Behandlung.

Die wesentlichen Elemente sind Gebet, Handauflegung auf den Kopf der Person, die das Sakrament empfangen möchte und die Salbung mit dem Krankenöl auf die Stirn und – wenn möglich - auf beide Hände. Dabei spricht der Priester, dem die Spendung der Krankensalbung vorbehalten ist: „Durch diese heilige Salbung helfe dir der Herr in seinem reichen Erbarmen. Der Herr, der dich von Sünden befreit, rette dich, in seiner Gnade richte er dich auf.“

Das Bild in der Christkönigkirche

in Borken zeigt einen Menschen, der auf einem Bett sitzt und die Hände

ausstreckt. Zwei rote Flammen symbolisieren die Nähe Gottes. Die rechte Hand

der Person wird von einer anderen Hand berührt, bzw. gesalbt. Das konturlose offene

Gesicht zeugt von der Offenheit für den Empfang des Sakramentes und die

Bereitschaft, für das Wirken Gottes offen zu sein.

War

ich einmal krankheitsbedingt in einer lebensbedrohlichen Lage? Hat mir der

Glaube damals Halt gegeben?

Was müsste passieren, damit ich um die Spendung der Krankensalbung bitte?

Peter Göb

Ehe

Nachdem in den vergangenen Wochen die drei Initiationssakramente sowie das Sakrament der Versöhnung betrachtet wurden, folgen in dieser Woche das Sakrament der Ehe sowie das Sakrament der Weihe.

Große rot-braune Glasflächen bilden wiederum den Hintergrund, davon heben sich hellere Flächen ab. Die betrachtende Person erkennt in den helleren Flächen zwei Menschen. Sie sind einander zugewandt und reichen sich als Zeichen ihrer innigen Verbundenheit die Hand.

Wie bei den anderen Sakramenten-Symbolen spart der Künstler mit Gesichtszügen. Beim näheren Betrachten fällt jedoch die unterschiedliche Darstellung der Kopfhaltung auf. Der Kopf der rechten Person ist auf die linke Person ausgerichtet, wobei die linke Person ihren Kopf leicht anhebt und zum einen sein Gegenüber im Blick hat, zum zweiten aber auch den Blick gen Himmel öffnet.

Rote Steine symbolisieren drei Flammen, die vom Himmel herabkommen. Sie erinnern an die Flammen des Heiligen Geistes (vgl. Sakrament der Firmung). Die Zahl drei erinnert mich an die drei göttlichen bzw. christlichen Tugenden: Glaube, Liebe, Hoffnung.

Ein dunkelblauer Glasstein deutet auf das Taufwasser hin. Die christliche Taufe bzw. der christliche Glaube bildet die gemeinsame Basis. Im Sakrament der Ehe versprechen sich zwei Menschen einander Treue und Liebe alle Tage ihres Lebens sowie Hoffnung und Zuversicht in schweren Tagen und erbitten dafür Gottes Segen.

Welcher Teil des Bildes spricht mich (besonders) an?

Was verbinde ich mit dem Sakrament der Ehe?

Burkard Lang

Priesterweihe

Nachdem in den vergangenen Wochen die drei Initiationssakramente sowie das Sakrament der Versöhnung betrachtet wurden, folgen in dieser Woche das Sakrament der Weihe sowie das Sakrament der Ehe.

Großflächige rot-braune Glasflächen bilden wiederum den Hintergrund, davon heben sich hellere Flächen ab. Die betrachtende Person erkennt in den helleren Flächen einen Menschen. Senkrecht aneinander gefügte gelbe Steine bilden ein zusammenhängendes Element, welches als Stola zu deuten ist. Der Kopf ist leicht nach oben angehoben, als ob der Mensch gen Himmel schaut. Sowohl mit dem nach oben ausgerichtetem Blick als auch mit der nach oben geöffneten Hand empfängt die Person Kelch und Hostienschale. Die nach unten ausgestreckte Hand verweist darauf, dass die geweihte Person von Gott zu den Menschen gesandt ist, ihnen in den Gaben von Brot und Wein die Liebe Jesu zu verkünden.

Welcher Teil des Bildes spricht mich (besonders) an?

Welche Bedeutung haben für mich geweihte Personen?

Welche Diakone/Priester/Bischöfe haben mich geprägt bzw. prägen mich?

Burkard Lang

Beichte

Auf diesem

Bildausschnitt unterscheidet sich der Mensch in der Körperhaltung von den

Menschen der anderen Darstellungen. Dieser Mensch ist nicht aufgerichtet,

sondern ist scheinbar „in die Knie gegangen“. Oberhalb der Person sind braune

Felder, die den Menschen herniederdrücken und ihn belasten. Die Farbe Braun erinnert

an Erde und an Holz. Mich erinnern diese Farbflächen an einen Kreuzesbalken.

Jesus wurde von der Last des Balkens auf dem Weg nach Golgotha niedergedrückt

und ist drei Mal gefallen und wieder aufgestanden. Er hat dabei alle Sünden der

Welt auf sich genommen.

Der Mensch hat die Arme angewinkelt vor den Köper gestreckt. Die Hände sind

geöffnet zu einem Gebet.

Von den Armen herab hängen schmale helle Felder, die eine Kette darstellen. Diese

Kette scheint den Menschen zu beschweren, zu binden oder gefangen zu halten.

Schuld und Sünde können Menschen niederdrücken und gefangen halten.

Die Darstellung des blauen Edelsteins rechts oben deutet auf ein wertvolles

Geschenk hin. Das Geschenk, sich aus der Verstrickung und Schwere zu lösen und

Versöhnung erfahrbar machen. Jesus beschreibt eine solchen Versöhnung ist in

der Bibelstelle „vom verlorenen Sohn“ oder „vom barmherzigen Vater“ (Lukas 15,

11 – 32). Sie erzählt von dem Vater, der auf seinen Sohn wartet und mit

geöffneten Armen empfängt.

In der letzten Woche haben die Erstkommunionkinder das Sakrament der Versöhnung

erleben dürfen.

Wo

habe ich mich schuldig gemacht gegenüber Gott, meinem Nächsten oder mir selbst?

Von welchen Ketten würde ich mich gern lösen?

Wer oder was richtet mich wieder auf?

Beate Lippert

Firmung

Die Firmung (vom lateinischen „firmare“ = bekräftigen, stärken) ist das dritte der sogenannten „Initiationssakramente“. Damit ist gemeint, dass der Mensch durch Taufe, Eucharistie und Firmung immer weiter in die Kirche eingegliedert und in ein Leben aus dem Glauben hineingeführt wird. Die Firmung wird bei uns in der Regel im Alter von 15 bis 17 Jahren gespendet. In der Ostkirche werden kleine Kinder sofort nach der Taufe gefirmt. Sie erhalten dann auch ihre erste Heilige Kommunion. Für Jugendliche in der evangelischen Kirche gibt es eine der Firmvorbereitung ähnliche Katechese-Praxis, wenn sie sich auf die Konfirmation vorbereiten.

Das nebenstehende Bild nimmt das biblische Motiv der Geistsendung auf. Der Geist kommt in Feuerzungen auf alle hinab, die am Pfingsttag zusammen sind (vgl. Apg 2). Dadurch werden sie befähigt, vom Glauben Zeugnis zu geben und den Glauben zu bekennen. Das Bild zeigt eine jugendliche Person. Sie lächelt uns an, die eine Hand hat sie nach oben gestreckt. Von oben kommen die hell- und dunkelroten Flammen herab. Eine achte Flamme flankiert die Figur am Bildrand.

Freude und Offenheit werden für mich in diesem Bild deutlich. Wer gefirmt ist, darf sich am Glauben freuen und daran, dass er von diesem Glauben anderen erzählen kann.

Erinnere ich mich noch an meine eigene Firmung?

Wovon war ich damals begeistert und was begeistert mich heute in der Gemeinde und/oder der Kirche?

Die Eingangstür der Christkönigkirche in Borken zeigt von innen ebenfalls das Flammen- bzw. Feuerzungenmotiv. So wird der Mensch, der aus dem Kirchenraum hinausgeht, daran erinnert, den Glauben und seine Geistgaben in den Alltag und in seine Welt zu tragen.

Text: Peter Göb

Ausschnitt aus einem Fenster der Christkönigkirche Borken (Hessen).

Eucharistie

Die Eucharistie steht im Mittelpunkt des christlichen Lebens. – Diesen Gedanken verfolgte der Künstler E.H. Birks (Heidenoldendorf/Lippe) wohl bei der Gestaltung des Sakramentsfensters in der Borkener Christkönigskirche. Die Abendmahlsszene ist zentral dargestellt, davon ausgehend sind die Symbole für die weiteren Sakramente drum herum angeordnet.

Im Zentrum der runde Abendmahlstisch mit den Gaben von Brot und Wein. Dahinter eine Person in weißem Gewand mit erhobenen Armen. Um den Tisch herum sind weitere Personen mit verschiedenen Hautfarben angeordnet.

Die gen Himmel erhobenen Arme sind

eine biblische Gebetshaltung, die bereits von König Salomo und später auch vom Apostel

Paulus überliefert ist. Die sog. „Oranten-Haltung“ (lateinisch,

„orare“, „beten“), die der Priester bis heute bei der Wandlung einnimmt, stellt

eine Verbindung zwischen der irdischen Handlung und dem göttlichen (himmlischen)

Wirken dar.

Unter dem Abendmahlstisch ist ein türkisblauer Glasstein zu sehen. Dieser erinnert mich an das Taufwasser. Das Sakrament der Eucharistie baut auf das Sakrament der Taufe auf.

In biblischen Berichten heißt es, dass Jesus mit zwölf Jüngern am Tisch gesessen hat. Dem genauen Betrachter fällt auf, dass hier jedoch weniger Personen dargestellt sind. Es ist eine Einladung an uns, an seinem Tisch Platz zu nehmen.

Was verbinde ich mit dem Sakrament der Eucharistie?

Steht die Eucharistie im Zentrum meines Lebens?

Haben Sie gewusst, dass auf der Außenansicht der Kirchentür in Borken ebenfalls die Abendmahlsszene dargestellt ist?

Das große Kreuz in der Mitte stellt Christus dar. Um den Tisch herum sind elf weitere Apostelkreuze mit Kristallglas angeordnet. Das zwölfte Apostelkreuz ohne Kristallglas ist außerhalb der Tischgemeinschaft in der Ecke unten links zu entdecken.

Text: Burkard Lang

Ausschnitt aus einem Fenster der Christkönigkirche Borken (Hessen).

Taufe

Das

nebenstehende Bild entsteht durch das Zusammenwirken der Betonfassung, der

Glasflächen in verschiedenen Farben und Größen und dem jeweiligen Licht.

Die großen braunen Flächen bilden einen Hintergrund. Diese könnte eine

schützende Wand oder einen Berg darstellen. Vor diesem dunklen Hintergrund

geraten die weißen Flächen schnell in den Blick. Die größeren Flächen auf der

linken Seite bilden einen Körper, der in Bewegung ist. Eine Hand des Körpers

weist nach oben, die andere Hand weist zur senkrechten weißen Fläche in der

Mitte. Die Hände scheinen eine Verbindung von oben zur Seite zu bilden,

gleichsam einer Brücke. Sie verweist auf die Verbindung von oben, dem Himmel zu

dem dargestellten Ort.

Die senkrechte weiße Fläche in der Mitte trägt rote Felder, die ein Kreuz

bilden – sie stellt eine Osterkerze dar.

Die Osterkerze wird von der orangefarbenen Flamme erleuchtet.

Gehen die Augen auf dem Bild weiter spazieren, fallen die blauen Felder auf.

Die blauen Flächen bilden eine ovale Form -die Oberfläche eines Wasserbeckens.

Das Wasser steht für Leben und für Reinigung.

Die weiß gekleidete Person links im Bild scheint hinter dem Becken zu stehen.

Erst auf den zweiten oder dritten Blick entsteht aus den gelben und braungrauen

Flächen eine weitere Person. Diese steht im Wasserbecken, scheinbar ohne

Kleidung. Auf mich wirkt diese Person gleichermaßen achtsam oder andächtig wie

die weiß gekleidete Person.

Etwas Besonderes scheint in dieser Szene vorzugehen.

Welcher Teil des Bildes spricht mich (besonders) an?

Was verbinde ich mit dem Sakrament der Taufe?

Text: Beate Lippert

Ausschnitt aus einem Fenster der Christkönigkirche Borken (Hessen).

© Christus Epheta, Homberg (Efze) - Christkönig, Borken (Hessen)